有痛性外脛骨障害とは?足内側の骨が痛い原因とメカニズム、偏平足との関係を解説!

有痛性外脛骨障害になると、足に体重が掛かったときに足の甲の内側に痛みを感じるようになります。

この足の甲の内側にある外脛骨が痛みの発生源なので、略して「有痛性外脛骨」と名付けられてます。

この外脛骨、ふつうは身体に無い人のが多いんですが、日本人の15%~20%の人が持っているそうです。男性より女性のほうに多いのだとか。

でも名前に”有痛性”外脛骨とついているように、無痛性の人が殆どです。

外脛骨を持つ人みんなが痛くなるワケではないんですね。

じゃあどういう人がなるのか?

何が原因でなるのか?

どうやったら治るのか?

自分で治せるセルフケアはどんなの?

などなど、大ボリュームで解説していきましょう!

有痛性外脛骨障害を治そう!

なんだか足の内側が痛くなってきたな~なんだろな~?

ネットで調べたらでてきた有痛性外脛骨、コレだ!

病院?整骨院?いやまだそんなに痛くないしな~

通院は正直メンドクサイし早く帰宅してダラダラしたい・・・

そう思うのが当たり前。

そんなあなたにセルフケアを紹介しましょう。

軽傷なら回復する可能性ありですよ。

有痛性外脛骨障害のマッサージ

有痛性外脛骨障害を起こしている筋肉(後脛骨筋)は疲労で硬くなっています。

マッサージをすれば、柔軟性が戻って外脛骨にかかる力が弱くなるので、痛みが緩和する可能性があります。

やり方はyoutubeにたくさんあるので、参考にやってみるのもいいかもしれませんね!

だいたいどのチャンネルも内容は同じです。

注意してほしいのは、youtuberはあなたの身体を診てるわけじゃないので、数回やってみて効果ないとか何か変とか感じたら、やり方が間違っているかあなたに合ってないかなので悪化する前に止めましょう。

有痛性外脛骨障害のストレッチ

硬い筋肉を軟らかくするといえばマッサージの次に来るのがストレッチ。

伸ばす筋肉は足の裏とフクラハギの筋肉です。

ストレッチで注意してほしいのは、痛いのを我慢してストレッチしてはダメということです。

よけいに硬くなってしまいますから、痛きもちいいくらいの強さでやりましょう。

これも数回やってみて効果ないとか何か変とか感じたら、やり方が間違っているかあなたに合ってないかなので悪化する前に止めてくださいね。

有痛性外脛骨のテーピング

テーピングでアーチを補強すると、外脛骨にかかる後脛骨筋の牽引力が弱まるので、上手くいくと痛みが緩和します。

youtubeにいっぱい上がってるので自分でやってみるのも良いかもしれませんね!

だいたいどのチャンネルも内容は同じです。

注意してほしいのは、テーピングは引っ張る向きや強さで効き目が変わるので、貼ったら必ず歩いたりして感触を確かめましょう。

歩きやすいとか何だかしっかり安定感あるとかの感触があればOKです。

何となくでも違和感や不快感があったらそのテーピングはあなたに合ってないか貼り方を間違えているかなのですぐに剥がしましょう。

有痛性外脛骨のリハビリ(筋トレ)

足裏の筋肉を鍛えればアーチを支える力が強くなるので、後脛骨筋の負担が減って改善が見込めます。

テーピングやマッサージと違ってすぐに効果はでないので、焦らず続けることが肝心です。

セルフケアで良くならないなら施術を受けましょう

動画で紹介されてるセルフケアは、やってみるとその場ですぐ痛みが緩和してこれでオッケー!みたいになることもあります。

でも、次の日練習したらやっぱり痛いのが戻るな・・・てなることも多いです。

練習を休まず治していきたいのなら、セルフケアでどうにかするのは諦めて、治療を受けに行きましょう。

とはいえ、整形外科と整骨院はどっちがいいのか?

どんな整骨院だとちゃんと治してくれるのか?

ネットで見てもいいのか悪いのかよくわかりませんよね。口コミで判断しようにも、整形外科は先生じゃなくスタッフの悪口や待ち時間の文句でだいたい悪い評価ついてるし。整骨院は百件以上☆5とかついてて胡散臭いし(笑)

なかなか自分で選ぶのは難しいですね。

でも、有痛性外脛骨のことを知っていれば、そこで行われている施術が何を目的に、どんな効果を期待してやっているかわかるようになります。

ちょっと長くなりますが、他で書いてないツッコんだところまで解説しているのでぜひ読んでください!

有痛性外脛骨の症状と特徴

有痛性外脛骨は、思春期(10~15歳頃)のスポーツ選手に多く発症し、成長期を終えると痛みが治まることが多いとされています。

症状には、次のようなものがあります。

- 足の内側のアーチ(土踏まず)の中央部分が膨らんでたり腫れてたりする

- 膨らんだ部位を押したり、つま先立ちやジャンプしたりすると痛む

- 靴底(ソール)の減り方に特徴がある(踵部内側が極端に減りやすい)

原因としては、次のようなことが考えられます。

- 足の使いすぎ(Overuse)

- 捻挫や打撲などの外傷

- 扁平足などにより後脛骨筋へのストレスが増加すること

治療としては、次のような方法があります。

- 足を使わないように安静にする

- 消炎鎮痛薬や湿布、インソールなどの装具を使用する

- 下腿のストレッチを行う

- 足裏の筋肉を鍛えるリハビリ

痛みの原因

名前からして、痛みを出してるのが外脛骨なのは言わずもがなですね。

ではなぜ外脛骨が痛みを出すようになるのか?

まず先に知っておいてほしいのは、外脛骨は舟状骨にくっついているということ。

で、フクラハギの奥から舟状骨にかけて付着する後脛骨筋という筋肉があります。

外脛骨のある人は、この後脛骨筋が外脛骨に付着しています。

スポーツで後脛骨筋を使い過ぎると、外脛骨を舟状骨から引き剥がす力が付着面にかかるようになります。

それで付着面に亀裂が入ったり、酷いと剥がれたりして炎症をおこして痛みを発生させるというワケです。

有痛性外脛骨障害発症のメカニズム

有痛性外脛骨障害を解説するには、足の土踏まず(アーチ)を語らずには始まりません。

ここからは、アーチ・外脛骨・後脛骨筋の相関から有痛性外脛骨障害になる仕組みを解説しましょう。

足のアーチと有痛性外脛骨

足に体重が掛かると、しっかり地面に立てるように足の筋肉は骨を引っ張り関節を固定してアーチを維持します。

そのとき重要な役割をするのが、さっきでてきた後脛骨筋です。

アーチに体重がかかったときに後脛骨筋が舟状骨&外脛骨や周りの骨をグッと引っ張って関節を固定して、アーチが崩れないように頑張ります。

ところがこのアーチ、崩れて通常より低くなることがあります。

いわゆる偏平足というやつですね。

偏平足は、通常のアーチより舟状骨&外脛骨の位置が少し下がった状態になります。

なのでフクラハギの奥が起始部になってる後脛骨筋は、停止部の舟状骨&外脛骨が下がったぶん距離が長くなるので、引き伸ばされます。

その結果、後脛骨筋は慢性的に外脛骨を引っ張るようになって、引っ張られた外脛骨は舟状骨から剥がされるようになるというワケです。

模型を使ってアーチが下がるとどうなるか実験してみましょう。

アーチが下がると後脛骨筋のテンションが上がって、外脛骨を引き剥がしてしましましたね。

ちなみにふつうの生活をしてたらアーチが下がって引っ張られる力が強くなってても、そう問題になりません。

けれどスポーツをしてるとアーチにかかる荷重が増えるし後脛骨筋を使うので、それだけ外脛骨にかかる負担は強くなります。

アーチに高過重がかかるジャンプを繰り返すバレーボールやバスケットボールの選手に有痛性外脛骨が多い理由です。

あと大事なこと言い忘れてましたが、思春期に多いのは、骨の成長速度が速くて後脛骨筋の起始⇔停止部の距離がどんどん離れていくからです。なので足の扁平が強く尚且つ凄い勢いで背が伸びてる思春期の子は、症状が強く出てることが多いのです。

アーチの低下をもたらす要因は?

さんざんアーチが低いのが悪い!偏平足が原因だ!と言ってきたんですけど、外脛骨持ってて偏平足でスポーツしてる思春期の人みんながみんな有痛性外脛骨になるワケじゃありません。

偏平足は生まれつきの人も多いですからね。

問題なのは生まれつきでない人、つまり後天的に偏平足になってしまった人のほうです。

それなら、なんで偏平足になるんだ?と思うでしょう。

良く言われるのが、後脛骨筋をはじめとした「足の裏の筋肉が弱くなってアーチを支えられなくなる」という説。

リハビリで足指でタオル掴んだりするのを指導されるのはコレの対策です。

もう一つは、すでに最初の方に書いているんですが、

捻挫や打撲などの外傷

が原因でも偏平足になります。

あ~、確かに足をグキッとやってから痛くなった!

という人と、

え?別に捻挫とかしてないのに痛くなってきたんだけど?

という人もいると思いますが、それは関節のもつ可動域に関係します。

そのあたりも解説していきましょう。

偏平足はアーチが下がってるだけじゃないのです

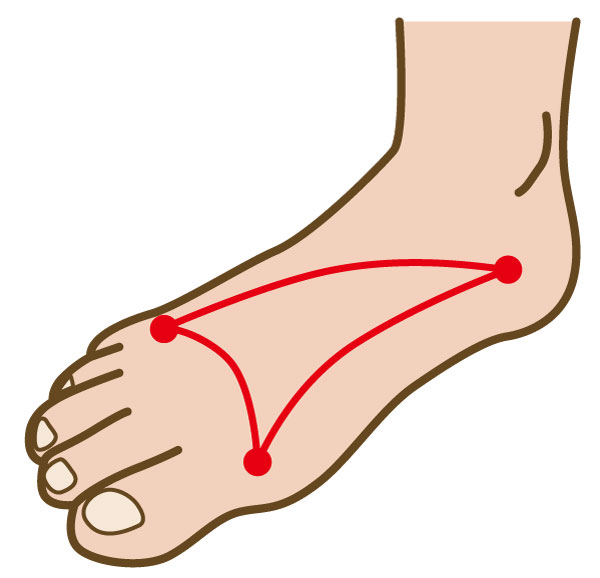

足のアーチは、

- 踵から親指付け根の間の内側縦アーチ

- ●踵から小指付け根の間の外側縦アーチ

- ●それと両方の先を結ぶ横アーチ

の三角形で構成されています。

踵・親指・小指を結ぶ三支点構造で、足にかかる体重をバランスよく分散してしっかり支えるようになっています。

この三支点の位置関係が保たれてることが重要なんですが、捻挫とか打撲の外力で、位置関係が乱れることがあります。

他の人の足を踏んで挫くとか、踵に体重が掛かった時に挫くとか。

この挫いたときに骨が少しズレて元の位置に戻らなくなることがあります。関節の咬み合わせが悪くなって、ひっかかってしまってるんですね。

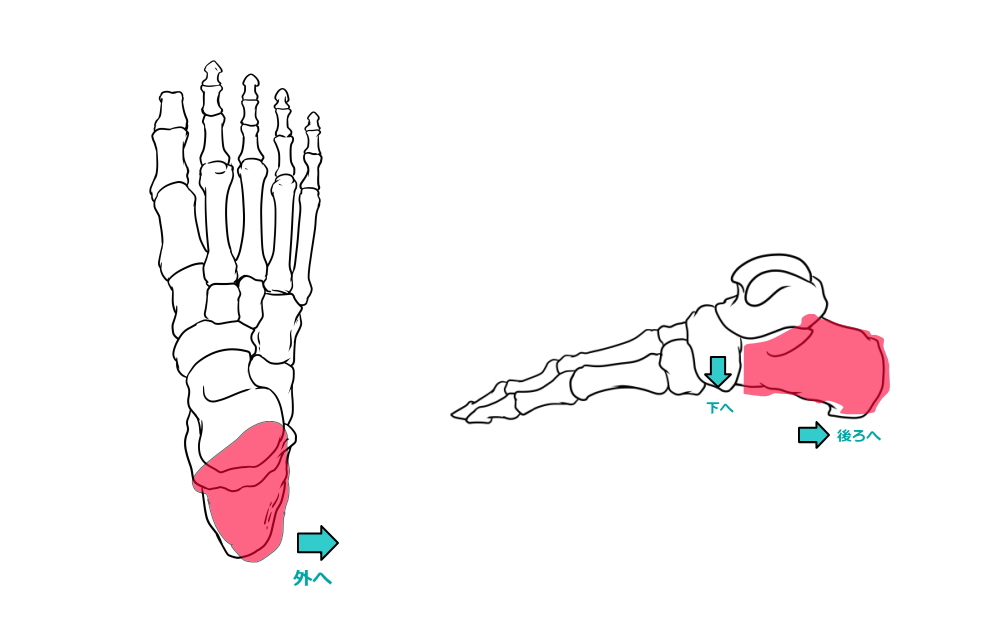

踵骨は挫くと関節の構造上、前部が下がり尾部が外下方向にスライドします。

ちょっとややこしいですね。

要するに踵を挫くと支点が外側にズレますよ、てことです。

支点がズレるとどうなるか、左足の簡単模型を使って実験してみましょう。

踵の支点を少し外側に移動させてみます。

コロリンと内側アーチ側に倒れてしましました。

これは踵の支点が外にズレると、内側にあるアーチにふつうより体重がかかるようになるということです。

支点はあと親指付け根と小指付け根がありますが、小指付け根は構造的にズレることはあまりないです。

親指付け根側はけっこうあって、

扁平足はアーチが下がるだけでなく、足が内側に傾いて接地するようになります。

これを回内足といいます。

後脛骨筋は足首関節を回内足と逆の向きに引っ張る筋肉です。なのでアーチが潰れて回内足になると、後脛骨筋が外脛骨を引っ張る力が増えるんですね。

筋肉がダメなら関節を直しましょう

関節は筋肉で動かされるので、マッサージや筋膜リリース、ストレッチ、電気治療など筋肉を狙った施術でズレが整っていくことも多いです。リハビリでやる筋トレもそうですね。

でも、効果が出るまで時間がかかるし、練習をしながらだとなかなか良くならないことも多いです。

そんなときは、関節のズレを戻す徒手整復をに組み込むと治りが早くなります。

それでもスッキリしない有痛性外脛骨

有痛性外脛骨の重要なファクターに

成長期(思春期)に多い

とあったのを覚えていますか?

成長期は骨の伸びるスピードが速くて、筋肉の起始部と停止部の距離が開いていくので筋肉は慢性的に牽引力が加わっている、という話です。

このファクターが強い子は、そうでない子よりも治療の効果がちょっと落ちます。痛みはマシにはなるけどすっきりしない、みたいな感じが続くことがあります。

そういう場合は、成長期がある程度落ち着くまで待たないといけないかもしれません。

練習を続けるなら、テーピングは必須になるでしょう。それで練習して、痛みが強くなったら施術を受けに行く、という通院スタイルになると思います。

施術師の技術で複数の要因のうちのいくつかを改善した結果、驚くような効果をもたらすこともありますが、全部が全部そういうワケにはいきません。

youtubeで「有痛性外脛骨を一回で治した!」みたいな動画がありますけど、あれはめっちゃうまくいった一例です。もちろん当院のもそうです。

特に成長期ファクターは施術ではどうにもならないことなので、ある程度の改善を頭打ちにして、成長期が終わるまで有痛性外脛骨と付き合うしかない子もいるというのは覚えておいた方が良いでしょう。

ただし、湿布貼って様子見でとか、三回程度施術を受けて全く痛みがマシにならないとか、説明もなんもなしに終わってまた来てくださいとかだったら、違うところに治療にかかりましょう。

当院は神戸市と明石市の境目にあります。

決して自惚れてはいませんが、たいがいのことは他所より早く治せる自信はあります。

もし、あなたやあなたのお子さんが有痛性外脛骨でお悩みなら、ぜひいちどご来院くださいね。